2025.07.31

自然素材をふんだんに使い、高い断熱性能を備える。 そんな「高性能な健康住宅」を、理想の住まいとして考える方は少なくありません。

しかし、その性能の高さを、機械の力だけに頼って維持しているとしたら、それは少しもったいないことかもしれません。

本当に目指したい健康住宅は、単に性能を追求する「高気密高断熱」の、もう一歩先にある暮らし。

自然素材の力を最大限に引き出す「パッシブデザイン」という先人の知恵を採り入れることで、設備に頼りすぎず、真に健康的で心地よい「自然の健康住宅」が実現します。

この記事では、その考え方を軸に、夏の蒸し暑さと冬の底冷えが厳しい京都で、本当に心地よい暮らしを実現するための家づくりについて、深く掘り下げていきます。

実は、その答えのヒントは、エアコンがなかった時代の京都の町家にあるのです。

京都府拠点の株式会社片山工務店代表取締役/1969年京都生まれ。大阪工業大学建築学科卒業後、ゼネコンにて大規模建築の現場管理、阪神大震災復興を経験。1997年片山工務店入社、2004年より現職。設計・現場管理担当/一級建築施工管理技士、二級建築士、エコハウスマイスター保有/ 「不易流行」を信念に、伝統技術と新技術を融合させ、顧客一人ひとりの夢や想いを形にすることを使命とする。建築を通じた地域社会への貢献を目指す。

目次

まずは、一般的にいわれる「健康住宅」がどのようなものか、その定義を確認しましょう。 しかし、実はその考え方だけでは、本当に健康で快適な暮らしは手に入らないかもしれません。

ここでは、多くの人が見落としがちな、家づくりの最も重要な本質についてお話しします。

「健康住宅」という言葉に、法律で定められた明確な定義はありません。

一般的には「住む人の健康を守るため、化学物質の低減や換気に配慮した住宅」を指します。

シックハウス症候群の原因となる化学物質を使わないことが、その基本です。

具体的には、以下の3つの要素が柱とされています。

自然素材は、室内の湿度を調整したり、気になる臭いや化学物質を吸着したりする効果が期待できます。

これらが健康住宅の重要な要素であることは、間違いありません。

しかし、素晴らしい自然素材をたくさん使えば、それだけで本当に「健康住宅」といえるのでしょうか。

私たちは「それだけでは不十分だ」と考えています。

なぜなら、どれだけ良い素材を使っても、家全体の「空気環境」をデザインする設計の視点がなければ、その効果は十分に発揮されないからです。

近年の住宅は、性能を高めるために気密性が非常に高くなっています。

それは素晴らしいことですが、一方で、湿気や建材から揮発する化学物質(VOC)が室内に滞留しやすくなるという側面も持ち合わせています。

詳しくはのちほど解説します。

素晴らしい自然素材の力を最大限に引き出すためには、「素材」という点だけでなく、家全体の空気が健やかに流れる「設計」という面で考える視点が欠かせないのです。

京都の家づくりは、全国一律の基準で語ることはできません。

三方を山に囲まれた盆地特有の、夏はまとわりつくように蒸し暑く、冬は芯まで冷える「底冷え」。

この厳しい気候こそが、心地よい家づくりのヒントを教えてくれます。

ここでは、一般的な高性能住宅が京都で抱える限界と、この土地の先人たちが育んできた素晴らしい知恵について解説します。

京都の気候を一言で表すなら、「夏は高温多湿、冬は底冷え」です。

盆地のため風が抜けにくく、夏は「油照り」と呼ばれる無風の蒸し暑さが続きます。

一方、冬は気温の数字以上に、湿度を伴った寒さが体の芯までこたえるのです。

このような気候は、住環境にさまざまなリスクをもたらします。

このことから、京都の家づくりでは、単に断熱性能を高めるだけでなく、「湿気とどう向き合うか」「家の中の温度差をいかになくすか」が、きわめて重要なテーマとなります。

高い断熱性・気密性を備えた「高性能住宅」は、外の暑さや寒さの影響を受けにくく、一見すると京都の気候に最適なように思えます。

しかし、その「密閉性」が、京都特有の湿度の高さと結びつくことで、見過ごせない課題が生まれます。

高気密な家は、いわば魔法瓶のようなもの。

外気の影響を遮断する一方、内部の湿気や汚染された空気(化学物質、CO2、ホコリ)も閉じ込めてしまいます。

もちろん、2003年以降、24時間換気システムの設置が義務付けられていますが、機械の力だけで京都の湿気を排出しきるのは容易ではなく、フィルターの目詰まりなどで計画通りに機能していないケースも少なくありません。

結果として、エアコンに頼りきりの暮らしになりがちですが、その風による乾燥や体の冷えは、かえって健康を損なうこともあります。

性能カタログの数値が高くても、機械に頼らないと快適さを維持できないのであれば、それは本当に心地よい暮らしといえるでしょうか。

では、どうすればよいのか。 そのヒントは、京都の伝統的な町家にあります。

昔の人は、エアコンも高性能な断熱材もない中で、この厳しい気候をどう乗り越えてきたのでしょう。

京町家には、自然の力を巧みに利用する工夫が詰まっています。

このように、特別な機械設備に頼るのではなく、建物の設計そのものの工夫によって、太陽の光や熱、自然の風を最大限に活用し、心地よい室内環境をつくる。

この考え方を「パッシブデザイン」といいます。

もちろん、パッシブデザインはメリットばかりではありません。

設計の自由度に影響が出たり、初期費用がかかったりすることもあります。

後悔しないための考え方については、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

パッシブデザインの家づくりを考え始めたものの、ネットで「デメリット」や「後悔」という言葉を目にして、不安な気持ちになっていませんか? 「性能は良さそうだけれど、本当に心地よく暮らせるの?」 「初期費用が高いって、やっぱり本当なのかな…」 たくさんの情報に触れるほど、何が真実かわからなくなってし

これからの京都の家に必要なのは、最新の住宅性能と、この古くからの知恵の融合です。

断熱・気密といった「性能」と、自然の力を活かす「知恵」。

この二つを両立させることで、京都の気候風土に本当に合った、心地よい家づくりができるのです。

京都の気候を克服し、本物の心地よさを実現するためには、「設計の力(パッシブデザイン)」と「素材の力(呼吸する自然素材)」、この二つの力が欠かせません。

この二つの力が掛け合わさることで、どのような価値が生まれるのでしょうか。

ここでは、最高の室内環境をつくりだす4つの価値を具体的に解説します。

一つ目の価値は、機械に頼らずとも、家全体に心地よい風がめぐる室内環境です。 これを「パッシブ換気」といいます。

風の入口となる窓と出口となる窓を対角線上に設けたり、吹き抜けを利用して暖かい空気が自然に上昇して抜けていく「煙突効果」を活用したり。

こうした設計の工夫によって、家の中に立体的な風の通り道をつくります。

常に空気が穏やかに動いているため、湿気やホコリが特定の場所に滞留しにくく、カビやダニの発生を抑制。

夏場でもエアコンだけに頼らず、窓を開ければ自然の風で涼しさを感じられるため、省エネにもつながります。

まさに、設計の力で「空気を動かす」技術です。

動かした空気そのものの「質」を高めてくれるのが、自然素材の力です。

無垢の木や漆喰、珪藻土といった素材は、まるで生きているかのように呼吸し、湿気が多い時には吸い込み、乾燥している時には吐き出して、室内を快適な湿度(40~60%)に保ってくれます。

この「調湿性」は、梅雨時のジメジメ感や冬の過乾燥を和らげるだけでなく、結露を防ぎ、カビやダニの繁殖も抑えます。

さらに、無垢材が放つ木の香り成分(フィトンチッド)には、リラックス効果や抗菌・消臭作用があることも知られています。

調湿された清々しい空気と、ほのかに漂う木の香り。

五感で感じる「空気のおいしさ」は、家族の心と体の健康に直結する、何にも代えがたい価値です。

パッシブデザインは、風だけでなく太陽の光や熱も巧みにコントロールします。 ポイントは、季節による太陽の高さの違いを利用することです。

その結果、夏は涼しく、冬は陽だまりのような暖かさを得られます。

冷暖房への依存を減らせるため、光熱費の削減にもつながります。

機械の力に頼り切らない、穏やかで快適な温熱環境は、心にも体にも優しい暮らしをもたらします。

ちなみに余談ですが、こうした知恵は昔ながらの日本の家屋にも見られます。

例えば、白川郷の合掌造りに使われる茅葺(かやぶき)屋根も、優れたパッシブデザインの一つです。

茅葺屋根が夏でも涼しいのは、主に3つの理由があります。

これもまた、自然の力を巧みに利用した、先人の知恵といえます。

パッシブデザインから生まれる深い軒や格子といった形は、機能性だけでなく、凛とした美しい佇まい(機能美)を生み出します。

そして、無垢材や漆喰といった自然素材は、使い込むほどに色合いが落ち着き、味わいを増していく「経年美化」が魅力です。

この二つが合わさることで、京都の街並みにしっとりと調和する、長く愛せる「趣(おもむき)」が生まれます。

そして、こうした街並みとの調和を大切にする姿勢は、結果として「景観条例」の考え方にも自然と沿うことになります。

条例のルールを正しく理解し、設計の工夫と掛け合わせることで、厳しい制約も「京都らしい価値」へと変えることができます。

京都で家を建てる。 そう考えたとき、多くの方が「景観条例」という言葉を意識するのではないでしょうか。 「ルールが厳しくて、思い通りの家は建てられないかもしれない」 計画を進める前から、そんな不安を感じるかもしれません。 しかし、景観条例はあなたの家づくりを縛るためだけにあるのではありません。

例えば、私たちが手掛ける「草屋根(屋根緑化)」もその一つ。 夏の遮熱・冬の保温といった機能はもちろん、季節の移ろいを住まいに映し出し、暮らしに彩りと癒やしを与えてくれます。

単なる「箱」ではなく、住むほどに愛着が深まっていく。 時を重ねることを楽しめる家は、日々の暮らしそのものを豊かにしてくれます。

私たちが大切にしている家づくりが、実際にお客様の暮らしにどのような変化をもたらしたのか、2つのご家族の声をご紹介します。

築20数年の建売住宅にお住まいだったY様ご一家。 隣家からの視線が気になって昼間でもカーテンを開けられない薄暗さと、冬場の深刻な結露に悩まれていました。 「どうせリフォームするなら、おしゃれでかっこいい家に住みたい」との想いから、デザイン性と快適性の両立を目指した家づくりが始まりました。

![]()

道路側にプライバシーを守るための目隠し塀と、光を採り込むウッドデッキテラスを新設。 内装には調湿性の高い「ルナファーザー」という紙の壁紙と、無垢のナラ材のフローリングを採用。 窓の断熱性も根本から見直しました。

![]()

「以前悩まされていた結露が全くなくなり、10年経った今でも本当にきれいです。リフォーム後はカーテンなしの生活が実現し、自然光を贅沢に味わえるようになりました。家が快適になりすぎて、以前より外出しなくなりましたね(笑)」

子育てを終え、築30年以上住んだ家の建て替えを決意されたF様ご夫婦。 一番の悩みは、夏の蒸し暑さと冬の凍えるような寒さでした。 「これからの人生を、心穏やかに、そして健康に過ごしたい」という想いから、自然素材を使った京都らしい家を望んでおられました。

![]()

高い断熱性能をベースに、太陽の恵みを最大限に活かすパッシブデザインをご提案。 南側に深い軒のある縁側と大きな窓を設けた、和モダンな平屋です。 冬は低い太陽光を室内にたっぷり取り込み、夏は軒が強い日差しを遮ります。 内装は無垢の杉板やエコクロスなど、化学物質を極力使わない自然素材で仕上げました。

![]()

「夏、外から帰ると家の中がスッと涼しく、冬は夜中にトイレに起きても寒さを感じない。暮らしの中の温度差によるストレスが完全になくなりました。化学物質に敏感な親戚からも『この家は空気が爽やかで、頭が痛くならない』と喜ばれ、本当に建て替えて良かったと実感しています」

ここまで、私たちが考える本物の健康住宅についてお話ししてきました。 最後に、こうした家づくりと向き合う上で、大切にしていただきたい心構えが2つあります。

それは「コスト」と「手間」に対する考え方です。

自然素材を使い、設計に工夫を凝らすパッシブデザインの家は、一般的な住宅に比べて初期費用が高くなる傾向があります。

この点は事前に正直にお伝えさせていただいています。

ただ、ここで一度、視点を変えてみるのはどうでしょう。

注目したいのは、目先の「初期費用(価格)」だけではなく、光熱費やメンテナンス費まで含めた、家の一生にかかるトータルコスト「ライフサイクルコスト」です。

パッシブデザインの家は、冷暖房への依存が減るため、月々の光熱費を抑えられます。

また、耐久性の高い自然素材は、頻繁な張り替えが不要で、将来のリフォーム費用も少なく済む可能性があります。

そして何より、澄んだ空気の室内環境で、家族が毎日を笑顔で健やかに過ごせる。

この「健康」や「快適さ」という価値は、お金には換算できません。

初期費用を、単なる出費としてだけ見るのではなく、長く続く心地よい暮らしや家族の健康につながるものと捉えてみる。

大切なのは、どのような暮らしを実現したいかという「価値基準」で家づくりを考えることではないでしょうか。

自然素材の家は、合成素材でできた家に比べて、手入れの手間がかかることがあります。

例えば、無垢材の床に定期的にワックスをかけたり、漆喰の壁の小さな欠けを補修したり。

こうしたメンテナンスを「面倒事」と捉えるか、「家を育てる楽しみ」と捉えるかで、暮らしの豊かさは大きく変わります。

工業製品のように「古くなったから交換する」という関係ではなく、手をかけるほどに味わいが増し、傷の一つひとつが家族の思い出として刻まれていく。

そう考えることで、家への愛着は一層深まっていきます。 お客様からも、「床板に少しずつツヤが出てきて、『育っている』のを感じます」という嬉しいお声をいただくことがあります。

自然素材のデメリットやメンテナンスとの向き合い方については、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

「自然素材の家って素敵だけど、デメリットが心配…」 その不安、よく分かります。 費用や手間のことを考えると、後悔しないか迷いますよね。 実は、本当の後悔は、素材のせいではなく、家づくりへの「期待」と暮らし始めてからの「現実」との間に生まれるギャップが原因です。 この記事では、デメリットの真相と

ここまでお話ししてきたような、京都の風土を理解し、パッシブデザインを実践できる工務店と出会うには、どうすればよいのでしょうか。

カタログの性能数値だけでは見えてこない、本質的なパートナー選びの基準をお伝えします。

|

STEP1 |

施工事例を見るとき、デザインの好みだけでなく、その家がどんなコンセプトや工夫で建てられたのか、その裏側にある「設計の意図」に注目してみてください。 「なぜこの窓の配置なのか」「なぜこの素材を使ったのか」を、自社のブログなどで丁寧に解説している会社は、しっかりとした考えを持っている可能性が高いです。 |

|---|---|

| STEP2 語るべきは “理想の暮らし” |

工務店との初回相談では、ぜひ「こんな暮らしがしたい」という、あなたの理想像を話してみてください。 性能や予算の話だけでなく、「それなら、こんな間取りはいかがでしょう」「お子さんのことを考えたら、この素材がいいですよ」など、あなたの暮らしに寄り添った提案をしてくれるかどうかが、大切なポイントです。 |

| STEP3 感じるべきは “空気”の心地よさ |

モデルハウスや見学会に足を運んだら、ぜひ五感を澄ませて、その空間の「空気」を体感してみてください。 化学的な匂いがしないか、エアコンが強く効いていなくても快適か、空気がサラッとしているか。 スペック表では分からない、その場でしか感じられない「心地よさ」こそが、あなたとその会社の相性を教えてくれる、何よりの判断基準になります。 |

これまでお話ししてきた、空気の質を大切にするパッシブデザインと自然素材の家づくり。

その考え方を、私たち片山工務店がどのように形にしているか、象徴的な2つの取り組みをご紹介します。

私たちの家づくりの土台には、「自然素材への深い知識」「京都の風土を知り尽くしたパッシブデザインのノウハウ」、そしてそれを形にする「確かな職人品質」があります。

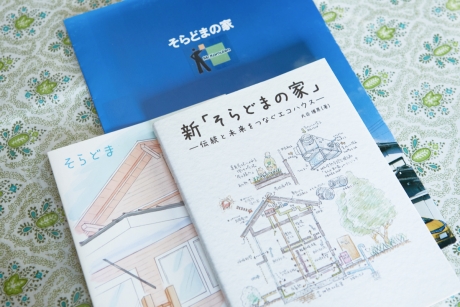

その哲学を最も色濃く反映しているのが、「そらどまの家」と「草屋根」です。

「そらどまの家」は、太陽(そら)と大地(どま)の自然エネルギーを最大限に活用し、機械に頼りすぎずに一年中快適な室内環境を目指す家づくりです。

伝統的な知恵と現代技術をかけ合わせることで、人と地球に優しい、本物の心地よさを実現します。

一般的な「そらどまの家」とは?自然の恵みを取り入れた住まい 「そらどまの家」とは、太陽の熱(そら)や地熱(土間)といった自然エネルギーを巧みに取り入れる住まいの考え方です。 それは、単なる高気密高断熱の一歩先を行く、「人と地球にとても優しい家」を目指すものです。 日本の伝統的な知恵と現代技術を

そして、その考え方をもっとも象徴する取り組みの一つが「草屋根」です。

単なる屋根緑化ではなく、夏の遮熱・冬の保温といった機能はもちろん、季節の移ろいを身近に感じ、自然と一体となって暮らす豊かさ、古都の景観と調和する美しさ。

私たちの家づくりにおける想いそのものを形にしたものです。

家の屋根に植物を植える「屋根緑化」。 言葉は聞いたことがあっても、実際にどんなもので、暮らしに何をもたらしてくれるのか、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。 屋根緑化は、ただ景観が美しくなるだけではありません。 大学の研究でも裏付けられた断熱効果によって、夏は涼しく冬は暖かい快適な暮

ぜひ一度、私たちのモデルハウスで、本物の心地よさを体感しに来てください。

京都で本当に心地よい健康住宅を建てるなら、大切なのは性能数値よりも、家全体の「空気の質」です。

そして、その鍵を握るのが、京都の気候風土を知り尽くした「パッシブデザイン」という考え方です。

私たち片山工務店は、この京都の地で50年以上、お客様一人ひとりの想いに寄り添い、自然の力を活かした家づくりを続けてきました。

もしあなたが、本物の京都の健康住宅に興味をお持ちなら、ぜひ一度、その空気感と心地よい暖かさや涼しさを実際に「体感」していただきたいと思います。

「ブルーベリーハウス」(モデルハウス)の見学・体感を是非ともおすすめします。

まずはお気軽に片山工務店までご相談ください。

2025.07.31

2025.07.29

2025.06.30

2025.05.28

2025.06.02

設計・施工のご相談、お見積りに関することなど、

お気軽にお問い合わせください。

If you are interested to know more about our services in English,

please send an email inquiry via our free consultation page.