投稿日:2025.07.31 最終更新日:2025.07.31

屋根緑化のデメリットは捉え方次第!「手間」が「豊かさ」に変わる後悔しない考え方

屋根緑化、素敵ですよね。

自宅の屋根が緑に覆われる景色を想像すると、なんだか心が和むものです。

しかし、その一方で「本当に手入れできるだろうか」「雨漏りしたらどうしよう…」といった不安もありますよね。

メディアではメリットばかりが強調されがちですが、費用やメンテナンスといった現実的なデメリットも確かに存在します。

結論からお伝えすると、屋根緑化で後悔しないための本当の鍵は、メリット・デメリットの比較で終わるのではなく、自然との関わりを通して日々の暮らしを豊かにしていく、という価値観で判断することにあります。

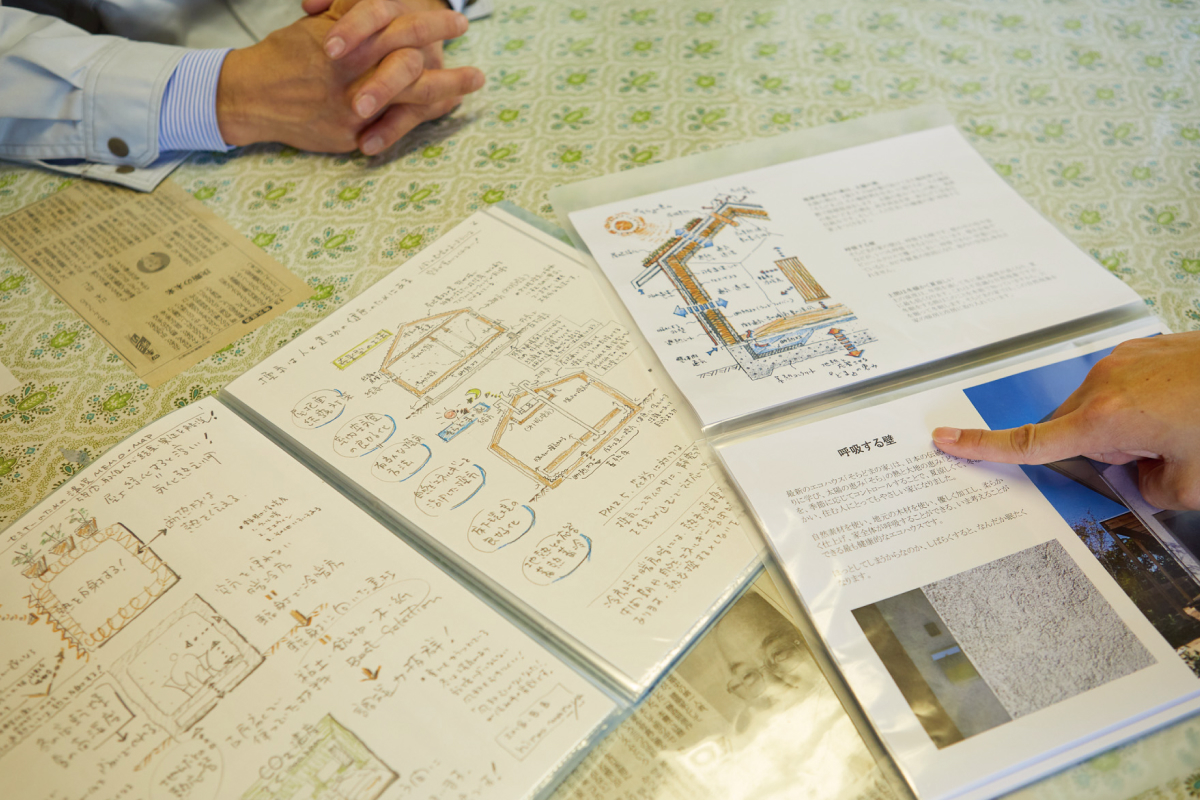

この記事では、京都で50年、自然素材の家づくりと向き合ってきた私たち片山工務店が、屋根緑化の本当の価値と、気になるデメリットとの具体的な付き合い方を、実例を交えて正直にお話しします。

- 屋根緑化が暮らしにもたらすのメリット

- 知っておくべきデメリットと後悔しないための対策

- 芝生よりも手間を抑えられる「草屋根」という考え方

- 信頼できる業者選びで失敗しないためのポイント

- あなたが屋根緑化に本当に向いているかの判断基準

屋根緑化についてまずは詳しく知りたい方は下記記事も併せてお読みください。

屋根緑化は「もう一つの庭」。データと実例で知る断熱効果と本当の楽しみ方

家の屋根に植物を植える「屋根緑化」。 言葉は聞いたことがあっても、実際にどんなもので、暮らしに何をもたらしてくれるのか、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。 屋根緑化は、ただ景観が美しくなるだけではありません。 大学の研究でも裏付けられた断熱効果によって、夏は涼しく冬は暖かい快適な暮

この記事を書いた人

片山 善晴

京都府拠点の株式会社片山工務店代表取締役/1969年京都生まれ。大阪工業大学建築学科卒業後、ゼネコンにて大規模建築の現場管理、阪神大震災復興を経験。1997年片山工務店入社、2004年より現職。設計・現場管理担当/一級建築施工管理技士、二級建築士、エコハウスマイスター保有/ 「不易流行」を信念に、伝統技術と新技術を融合させ、顧客一人ひとりの夢や想いを形にすることを使命とする。建築を通じた地域社会への貢献を目指す。

目次

屋根緑化が暮らしにもたらす5つの明確なメリット

屋根緑化は、単に省エネや見た目の美しさだけでなく、日々の暮らしそのものを豊かに変えてくれます。

具体的にどんな良いことがあるのか、まずはその魅力(メリット)の全体像を掴んでみましょう。

- 省エネ効果: 夏の室温を下げ、光熱費を削減

- 空間の活用: 屋上にプライベートな庭や畑が生まれる

- 景観と癒やし: 四季の移ろいを感じ、心に安らぎを与える

- 環境への貢献: ヒートアイランド現象を緩和する

- 建物の保護: 防水層を守り、住まいの寿命を延ばす

1.【省エネ】夏の室温を10℃以上下げる、驚きの断熱効果

屋根緑化の最大のメリットが、植物と土がもたらす優れた断熱効果です。

大学との共同研究では、屋根からの熱の侵入を一般的な屋根材の20分の1にまで減少させるという結果も。

私たちのモデルハウスでも、真夏の屋根裏は10℃以上涼しくなり、1階は「エアコンをつけているのでは?」と感じるほどです。

この自然のクーラー効果は冷暖房の効率を上げ、光熱費を削減。

冬は保温材として機能し、一年を通して快適な室温を保ちます。

特に、夏の蒸し暑さと冬の底冷えが厳しい京都の盆地気候において、屋根緑化は暮らしを快適にするための合理的な知恵なのです。

2.【活用】暮らしが広がる、屋上のプライベートガーデン

屋根緑化の価値は、エコ性能以上に「暮らしの楽しみ」にあります。

屋上にもう一つの庭や畑が生まれ、誰にも邪魔されないプライベートな空間で、ガーデニングや家庭菜園を存分に楽しめます。

朝採れのハーブをサラダに添えたり、子どもと一緒に育てたミニトマトの成長を心待ちにしたり。

そんな自然の恵みを暮らしに直接取り入れる自給自足的なライフスタイルは、日々に大きな充実感を与えてくれます。

特に、庭を確保しにくい京都の密集市街地において、「屋上の庭」は暮らしを豊かにする素晴らしい解決策となるのです。

3.【景観・癒やし】季節の移ろいを感じる、心安らぐ緑の景色

無機質な屋根が、生命力あふれる緑の空間に変わる。

その景観的な魅力と癒やし効果も大きな価値です。

植物は四季の移ろいとともに表情を変え、暮らしに彩りを添えてくれます。

春の芽吹き、夏の深緑、秋の実りと、生命のサイクルを身近に感じる暮らしは心を穏やかにし、自宅の屋上を日常の疲れを癒やすヒーリングガーデンに変えてくれます。

歴史的な町並みが多く残る京都では、厳しい景観条例によって建物のデザインが制限されることも少なくありません。

屋根緑化は、そうした規制の中でも周囲の景観と美しく調和し、現代の住まいに自然の彩りを添える、優れた方法でもあるのです。

また、京都は国内外から多くの観光客が訪れる都市です。ホテルや商業施設に癒やしの屋上庭園を設ければ、環境に配慮したおもてなしとして、街のエコイメージを高められるでしょう。

4.【環境貢献】ヒートアイランド現象を緩和し、街の環境を良くする

屋根緑化は、個人の住まいの快適性を高めるだけでなく、地域社会や地球環境にも貢献できる取り組みです。

植物が持つ蒸散作用は、周囲の気温上昇を抑え、都市部で問題となるヒートアイランド現象を緩和する効果があります。

また、植物は光合成によってCO2を吸収してくれるため、地球温暖化対策にもつながります。

さらに、近年増えているゲリラ豪雨などの都市型水害に対し、屋根緑化は雨水を一時的に貯留するダムのような役割も果たします。

下水道への急激な負担を和らげ、街全体の浸水リスクを軽減することにもつながる、レジリエンス(災害への強さ)を高める取り組みでもあるのです。

京都は教育機関や文化施設も多い京都では、屋根緑化は、市民・学生との関わりを持てる「都市型グリーン学習の場」としても活用できます。

5.【建物の保護】建物を守り、寿命を延ばす

屋根緑化は、暮らしに豊かさをもたらすだけでなく、建物を様々な劣化要因から守り、その寿命を延ばすという、非常に実用的なメリットも持っています。

屋根を覆う植物や土壌の層は、建物の最上部にある防水層を、強烈な紫外線や風雨、激しい温度変化から保護する天然の「保護膜」となります。

これにより、防水層の劣化が抑えられ、通常15〜20年といわれる防水層の寿命が、30年近くまで延びるケースもあります。

建物の長寿命化は、将来の修繕コストを抑えることにも直結します。

【デメリット】後悔しないために知っておきたい4つの注意点と対策

もちろん、屋根緑化には良いことばかりではありません。

多くの方が不安に感じるであろうポイントと、その対策を正直にお伝えします。

- 費用の問題: 初期投資が必要だが、補助金や長期的なコスト削減も期待できる

- 雨漏りのリスク: 主な原因は施工不良であり、専門家による確実な対策で防げる

- メンテナンスの手間: 定期的な手入れは必要だが、工夫次第で負担は軽減できる

- 建物の重量: 専門家による構造診断が不可欠であり、安全性の確保が最優先

1.【費用】初期投資がかかる。ただし補助金や長期的視点も

屋根緑化には、専門的な工事が必要なため、初期費用がかかります。

一般的な瓦屋根などと比較すると、1.2倍から1.5倍程度の費用が目安となり、広さや仕様にもよりますが、100万円から200万円程度の追加費用が必要になります。

しかし、目先の金額だけで判断するのは少し早いかもしれません。

この費用は、その先にある暮らしの豊かさにつながるからです。

先述のとおり、屋根緑化による断熱効果は、長期的に見れば光熱費の削減につながります。

さらに、防水層を紫外線や風雨から守ることで、建物の寿命を延ばし、将来の修繕コストを抑える効果も期待できます。

初期投資の負担を軽減するために、自治体の補助金制度が活用できる場合もあります。

まずは工務店と相談しながら、長期的な視点で費用対効果を考えたいところです。

2.【雨漏りのリスク】原因は「施工不良」。専門家による対策が必須

「屋根緑化でもっとも心配なのは雨漏り」という声は、よく耳にします。

大切な住まいに関わることですから、その不安は当然です。

しかし、断言できるのは、「屋根緑化そのものが雨漏りの直接原因になるわけではない」ということです。

雨漏りの原因のほとんどは、「施工不良」または「メンテナンス不足」にあります。

たとえば、落ち葉や土が排水口に詰まって水があふれたり、植物の根が防水層を突き破ってしまったり、といったケースです。

これらのリスクを防ぐには、防水や建物の構造を熟知した工務店による、丁寧な施工と、完成後の定期的なメンテナンスが欠かせません。

具体的には、

- 植物の根の侵入を防ぐ「防根シート」を確実に施工する

- 雨水をスムーズに排出する排水層を設ける

- 定期的に排水口の点検・清掃を行う

こうした基本的な対策を確実に行うことで、雨漏りのリスクを限りなくゼロに近づけることができるのです。

3.【メンテナンスの手間】植物の手入れは必須。ただし負担は減らせる

屋根緑化は、一度作ったら終わり、というものではありません。 植物が相手ですから、一定の手入れが必要になります。

水やりや、伸びすぎた部分の剪定、排水口の掃除など、その手間はゼロではありません。

「やはり、メンテナンスが大変そう…」と感じるかもしれません。 でも、ここでも考え方の転換が大切です。

庭いじりが好きな方にとって、植物のお世話は「手間」ではなく「癒やしの時間」になります。

もちろん、忙しい方や、なるべく手間をかけたくないという方もいるでしょう。

その場合は、メンテナンスの負担を減らす工夫を取り入れることが重要です。

たとえば、

- 乾燥に強く、管理が楽な植物(セダム類など)を選ぶ

- 自動で水やりをしてくれる灌水システムを導入する

- 落ち葉の少ない常緑の低木を中心に植える

こうした工夫を取り入れることで、日々のメンテナンスの負担を大きく減らすことができます。

「ノーメンテナンス」は難しいですが、「ローメンテナンスで楽しむ」ことは十分にできます。

自分のライフスタイルに合わせて、どんな植物を選び、どんな付き合い方をしていくのか。

計画段階で工務店とじっくり話し合い、自分に合った付き合い方を見つけておくことが大切です。

4.【建物の重量】荷重の考慮は絶対条件。プロの構造診断が不可欠

最後に、とても重要なのが建物の重量に関する問題です。

屋根に土や植物を載せるということは、当然ながら建物に常に荷重がかかることになります。

特に、土は水を含むと相当な重さになります。

建築基準法では、建物の構造が安全に耐えられる積載荷重が定められており、それを超える緑化は絶対にできません。

特に既存の住宅に後から緑化を取り入れる場合は、まず建築士に構造計算を依頼し、建物が重さに耐えられるか診断してもらう必要があります。

自己判断でプランターをたくさん置いたり、土を入れたりするのは非常に危険です。

「うちの家でも大丈夫だろうか?」と少しでも不安に思われたら、まずは私たちのような工務店にご相談ください。

診断の結果、補強が必要になる場合もありますが、最近では、非常に軽い「軽量人工土壌」を使ったり、土をほとんど使わないシート状の緑化システムもあったりと、技術も進化しています。

プロの知恵を借りれば、安全性を確保しながら緑化を実現する方法は見つかるはずです。

屋根緑化=「芝生」はもう古い?片山工務店が提案する「草屋根」という新しい方法

さて、ここまで屋根緑化のメリットと注意点を解説してきましたが、実は、私たちがたくさんの経験からたどり着いた答えは、皆さんが想像するものと少し違うかもしれません。

「屋根緑化=美しい芝生」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、私たちは、必ずしもそれが唯一の正解ではないと考えています。

管理が楽で、実は初心者にもおすすめな「草屋根」

美しい緑の芝生は、確かに魅力的です。

でも、その美しさを維持するためには、こまめな芝刈りや水やり、肥料やりが欠かせず、管理には想像以上の手間がかかります。

そこで私たちがご提案したいのが、「草屋根(くさやね)」という考え方です。

これは、特定の植物一種で覆うのではなく、乾燥に強いセダム類や、その土地の気候に合った野草、香り高いハーブなどを自然な形で混植するスタイルです。 多

少の雑草が生えても、それがかえって味わい深い景観になる。

そんな、自然のたくましさを受け入れる、懐の深い緑化の方法です。

管理の手間が少ないため、「ガーデニングは好きだけど、あまり神経質になりたくない」「ズボラな自分でも楽しめるか心配」という方にこそ、実はおすすめなのです。

都市の暮らしがもっと豊かになる「屋根畑」の魅力

「草屋根」の考え方をさらに一歩進め、ハーブや野菜などを積極的に育てる「屋根畑」は、特に都市部の暮らしに新しい豊かさをもたらしてくれます。

京都のような密集した市街地では、庭を持つことが難しい場合も少なくありません。

しかし、日当たりと風通しの良い屋上は、家庭菜園に最適な場所です。

自分たちで育てた無農薬の野菜を収穫し、食卓で味わう。 その喜びは、子どもたちの食育にもつながります。

実際に、京都市内の企業が、創立記念事業としてビルの屋上でサツマイモを栽培し、社員の交流の場として活用したというユニークな事例もあります。

ご家庭の屋上でも、プランター菜園から始めることで、暮らしはもっと楽しく、美味しくなるはずです。

屋根緑化の成功は「どの業者に依頼するか」で決まる

ここまで、屋根緑化のメリット・デメリット、そして私たちならではの考え方をお伝えしてきました。

これらの情報を踏まえた上で、後悔しないために本当に重要なことは何か。

それは、技術や価格以上に、「どの業者に依頼するか」ということです。

屋根緑化は、単に商品を設置する工事ではありません。

雨漏りや建物の荷重といった専門的な知識が欠かせないと同時に、そこに住む人の暮らし方そのものを提案する仕事でもあります。

だからこそ、業者を選ぶ際には、3つの視点を持っていただきたいのです。

- 哲学に共感できるか

その会社が、自然や暮らしに対してどんな想いを持っているか。目先のメリットだけでなく、注意点も正直に伝えてくれるか。 - 実績と技術力を信頼できるか

屋根緑化、特に防水や構造に関する確かな実績と知識を持っているか。 - 長く付き合える誠実さがあるか

施工して終わりではなく、その後のメンテナンスまで、責任を持って寄り添ってくれるか。

私たち片山工務店は、京都で50年以上、自然素材の家づくりに携わってきました。

府内でも随一の草屋根の施工実績を持ち、その思想や技術、そして建てた後のお付き合いまで、すべてにおいて胸を張れる仕事をしてきた自負があります。

もし、この記事を読んで、私たちの考えに少しでも共感していただけたなら、ぜひ一度、あなたの理想の暮らしについてお聞かせください。

あなたはどっち?屋根緑化に本当に向いている人の3つの特徴

すべての情報を理解した上で、「さて、自分はどうだろう?」と考えている方もいるでしょう。

屋根緑化は、すべての人にとっての正解ではありません。

しかし、以下のような考え方をお持ちの方にとっては、人生を豊かにする、かけがえのないものになるはずです。

1. 自然とのふれあいを、心から楽しめる人

道端の花に季節の移ろいを感じたり、休日に土いじりをすると心が落ち着いたり。

そんな風に、日常の中で自然とのつながりに喜びを見出せる方にとって、屋上の緑は最高の味方になります。

植物の成長を見守り、時にその恵みを受け取る。

そんな暮らしそのものを楽しめる方には、屋根緑化を強くおすすめします。

2. 目先のコストより、長期的な価値を大切にできる人

屋根緑化には、初期費用やメンテナンスの手間がかかります。

しかし、それらを「コスト」としてだけでなく、家族と過ごす豊かな時間や、心身の健康への「投資」として捉えられる方にとって、屋根緑化は計り知れない価値をもたらします。

数字では測れない「人生の豊かさ」を信じられる方にこそ、選んでいただきたい方法です。

3. 家と共に成長する「育てる喜び」を感じられる人

家は、買って終わりではありません。

植物を育てるように、手をかけ、愛情を注ぐことで、より愛着の湧く場所になっていきます。

屋根緑化は、そんな「育てる」ライフスタイルを象徴するものです。

家族と一緒に植物の世話をし、収穫の喜びを分かち合う。

そんな、家と共に成長していく過程そのものを楽しめる方にとって、屋根の上の庭は、かけがえのない思い出の舞台となるでしょう。

まとめ:屋根緑化は、暮らしを豊かにする「暮らし方」の提案です

この記事では、屋根緑化のメリットから、後悔しないための具体的な注意点、そして私たちならではの「草屋根」という考え方まで、網羅的にお伝えしてきました。

屋根緑化は、単なるエコ技術や設備ではありません。 自然の力を借りて暮らしを豊かにし、手間さえも楽しみとして受け入れ、未来の環境にも貢献する。 そんな、日々の暮らしに寄り添う「暮らし方」そのものだと、私たちは考えています。

この記事のポイントを、ぎゅっと凝縮しておさらいします。

- 屋根緑化のたくさんの魅力: 夏は涼しく、暮らしに庭や畑といった新しい楽しみが生まれます。

- 後悔しないための正しい知識: 費用や雨漏りなどの不安は、専門家と一緒なら対策できるのでご安心ください。

- 「草屋根」という新しい選択肢: 芝生よりも手間を抑えられる「草屋根」という考え方もあります。

- 成功の鍵は業者選び: 技術や価格以上に、価値観を共有できる業者と出会うことが後悔しない一番の近道です。

この記事を読んで、その魅力に少しでも心が動いたなら、ぜひ一度、私たち片山工務店にお話をお聞かせください。 京都で50年、私たちが、あなたの理想の暮らしを形にするお手伝いをいたします。 メリットだけでなく、あなたの不安や疑問にも真摯に向き合い、最適なプランをご提案することをお約束します。