投稿日:2025.07.29 最終更新日:2025.07.31

屋根緑化は「もう一つの庭」。データと実例で知る断熱効果と本当の楽しみ方

家の屋根に植物を植える「屋根緑化」。

言葉は聞いたことがあっても、実際にどんなもので、暮らしに何をもたらしてくれるのか、詳しくは知らない方も多いのではないでしょうか。

屋根緑化は、ただ景観が美しくなるだけではありません。

大学の研究でも裏付けられた断熱効果によって、夏は涼しく冬は暖かい快適な暮らしを叶えたり、建物を紫外線や酸性雨から守ってくれたりする、とても理にかなった仕組みなのです。

しかし、私たちが本当に伝えたい価値は、それだけにとどまりません。

屋根緑化は、日々の暮らしに豊かさをもたらす「もう一つの庭」になり得るのです。

この記事では、京都で50年以上にわたり自然素材の家づくりに向き合ってきた私たちが、屋根緑化の本当の価値を、具体的なデータと実例を交えてお伝えします。

- 屋根緑化の本当の魅力

- 野菜も育つ「屋根畑」という新しい楽しみ方

- 後悔しないために知っておくべきポイント

- 省エネと暮らしの豊かさを両立する「もう一つの庭」の価値

この記事を書いた人

片山 善晴

京都府拠点の株式会社片山工務店代表取締役/1969年京都生まれ。大阪工業大学建築学科卒業後、ゼネコンにて大規模建築の現場管理、阪神大震災復興を経験。1997年片山工務店入社、2004年より現職。設計・現場管理担当/一級建築施工管理技士、二級建築士、エコハウスマイスター保有/ 「不易流行」を信念に、伝統技術と新技術を融合させ、顧客一人ひとりの夢や想いを形にすることを使命とする。建築を通じた地域社会への貢献を目指す。

目次

屋根は「もう一つの庭」。片山工務店が考える屋根緑化の本当の価値

ここでは、屋根緑化の基本から、私たちが考える本当の価値までお話しします。

一般的なメリット・デメリットだけではない、屋根緑化の魅力に触れてみてください。

屋根緑化の基本を知る

屋根緑化とは、その名の通り、建物の屋根に土を敷き、植物を育てることです。

ひとくちに屋根緑化といっても、建物の形状によって主に2つのタイプに分けられます。

| 屋上緑化 | ビルやマンションなど、平らな屋上(陸屋根)で行われる緑化です。 |

|---|---|

| 屋根緑化 | 私たちが得意とする、戸建て住宅などの勾配のある屋根で行う緑化です。 |

屋根緑化は、都市のヒートアイランド現象を和らげたり、建物の断熱性を高めて省エネにつなげたりすることなどを目的として、取り入れられることがあります。

この記事では、後者の「屋根緑化」について、その魅力やポイントを詳しくお伝えしています。

屋根緑化の魅力と、知っておきたい注意点

一般的に、屋根緑化には暮らしを豊かにするさまざまな魅力があると言われています。

例えば、夏は涼しく冬は暖かい断熱効果による省エネ、緑の景観がもたらす癒やし、紫外線や酸性雨から建物を守る保護効果などです。

その一方で、導入費用や継続的なメンテナンス、建物の耐荷重、専門的な防水工事の必要性など、事前に知っておくべき注意点もいくつかあります。

これらの一般的なメリット・デメリットの詳細については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらもぜひご覧ください。

屋根緑化のデメリットは捉え方次第!「手間」が「豊かさ」に変わる後悔しない考え方

屋根緑化、素敵ですよね。 自宅の屋根が緑に覆われる景色を想像すると、なんだか心が和むものです。 しかし、その一方で「本当に手入れできるだろうか」「雨漏りしたらどうしよう…」といった不安もありますよね。 メディアではメリットばかりが強調されがちですが、費用やメンテナンスといった現実的なデメリット

片山工務店が伝えたい屋根緑化の本当の魅力

しかし、私たちが本当に伝えたい屋根緑化の価値は、それだけではありません。

私たちが考える屋根緑化の本質は、単なるエコ性能の追求ではなく、そこに生まれる「暮らしの楽しみ」という、詳しを豊かにする「付加価値」です。

それは、日々の手入れに積極的に関わり、自分で育てた作物を収穫して味わうような、「自給自足的」な暮らし。

土を触り、植物の成長を見守り、その恵みをいただくことに、私たちの奥深くにある何かが喜ぶような、根源的な感覚です。

自然を身近に感じながら暮らすことこそ、人間本来の豊かな姿ではないでしょうか。

私たちは、そんな暮らしを届けたいという想いで、屋根を「もう一つの庭」としてご提案しています。

屋根緑化の断熱効果は本物?大学の研究が証明したデータ

「もう一つの庭」がもたらす快適さには、客観的なデータによる裏付けがあります。

ここでは、その断熱・保温の仕組みと、具体的な研究結果を紹介します。

屋根緑化がなぜ、夏涼しく冬暖かいのか?その仕組み

屋根緑化がなぜ快適な空間を生み出すのか、その仕組みは自然の力そのものです。

夏は、まず植物の葉が日傘のように降り注ぐ直射日光を遮ってくれます。

さらに、植物が根から吸い上げた水分を葉から蒸散させるときに、気化熱によって周囲の熱を奪うため、屋根の表面温度がぐっと下がるのです。

加えて、土の層そのものが分厚い断熱材の役割を果たし、外部の熱が室内へ伝わるのを防ぎます。

冬はその逆です。

土の層がマフラーのように熱を保ち、室内の暖房で暖められた空気が外へ逃げるのを防いでくれます。

特に私たちが肌で感じるのは、夏の「湿度の低さ」です。

じめっとした不快な暑さが和らぎ、ひんやりと心地よい空気が生まれるのです。

熱の侵入を「20分の1」に抑える、大学の研究結果

この体感を裏付ける、客観的データがあります。

実は、和歌山大学の山田宏之先生が行った測定・解析によると、草屋根は一般的な屋根材(カラーベスト)と比べて、真夏の屋根からの侵入熱量が「20分の1」になるという測定結果が報告されているのです。

これは、屋根からの熱の影響をほとんど受けないと言ってもいいほどの数値です。

実際に、私たちのモデルハウスに設置した温度計では、外気温と室温で6〜8℃もの差が生まれることもあります。

特に1階は「エアコンをつけているのでは?」と感じるほど涼しく、確かな効果を肌で感じています。

一般的な調査データでも、屋上緑化によって夏場の室温が約5℃低く抑えられたり、冷房のエネルギー消費が約30%も減少したりしたという報告があります。

冬場には暖房コストが約20%節約できたという例もあり、その効果は明らかです。

確かなデータに裏付けられているからこそ、私たちは自信を持ってこの「もう一つの庭」をおすすめできるのです。

屋根を「もう一つの庭」に。屋根緑化で暮らしはもっと楽しくなる

屋根緑化の魅力は、断熱効果だけではありません。

暮らしをさらに豊かにする「もう一つの庭」としての楽しみ方をご紹介します。

屋根緑化は、ただ緑を眺めるだけではありません。

収穫を楽しむ「第二の畑」にもなるのです。

芝生だけではない屋根緑化の楽しみ方

「屋根緑化」と聞くと、青々とした芝生を思い浮かべる方が多いかもしれません。

もちろん芝生も美しいのですが、その景観を維持するには、水やりや芝刈りなど、こまめな手入れが欠かせません。

そこで私たちが提案したいのが、「屋根畑」という考え方です。

芝より雑草でいい。

つまり畑です。

芝生にこだわらず、ハーブや野菜、果物を育てる家庭菜園として屋根を活用する。

景観のためだけでなく、収穫の喜びや、採れたての食材を味わう楽しみ、子どもたちの食育への繋がりといった、より積極的な価値を見出せます。

多様な花や野菜が育つ「草屋根」であれば、多少の雑草も風景の一部となり、芝生ほど神経質に管理しなくても、緑の豊かさを楽しめます。

わずか10cmの土で、野菜も果物もこんなに育つ!

「本当に屋根で野菜なんて育つの?」と思われるかもしれません。

実際に私たちのモデルハウスでは、代表自らがわずか10cmという限られた厚さの軽量土壌で、さまざまな作物の栽培を育て、研究を重ねています。

- 果物: ブルーベリー、スイカ、イチゴ、メロン

- 野菜: トマト、京野菜など

- ハーブ類

次は、水田を必要としない「陸稲(りくとう)」の栽培にも挑戦しようと考えており、屋根の庭の可能性はまだまだ広がります。

日当たり抜群の屋上は、植物にとって最高のステージです。

京都の市街地など、都市部の限られた敷地では、広い庭を持つことは難しいかもしれません。

しかし、屋上を「第二の畑」として活用すれば、都会に暮らしながらにして、採れたての無農薬野菜を食卓に並べるという、この上なく贅沢な日常が手に入ります。

安全な「屋根の庭」を実現する、3つの設計ポイント

魅力的な「屋根の庭」を安全に、そして長く楽しむためには、設計段階で押さえておきたい大切なポイントがいくつかあります。

ここでは、特に重要な3つの点について具体的にお伝えします。

ポイント1:家は重さに耐えられるか?「荷重」と「勾配」

まずもっとも重要なのが、建物の構造に関するポイントです。

| 荷重 | 草屋根は、土や植物、そして雨が降った際の水分を含めると、瓦屋根よりも重くなります。そのため、その重さに建物が安全に耐えられるかどうか、専門家による構造計算が絶対に欠かせません。特に木造住宅の場合は、計画段階で梁を補強するなど、しっかりとした対策が必要です。 |

|---|---|

| 勾配 | 屋根には、雨水がスムーズに流れるための「勾配(角度)」がついています。この勾配が急すぎると土が流れ落ちてしまい、緩すぎると水はけが悪くなります。土が安定し、植物が育つのに適した勾配(私たちは基本3寸程度と考えています)を保つことが大切です。 |

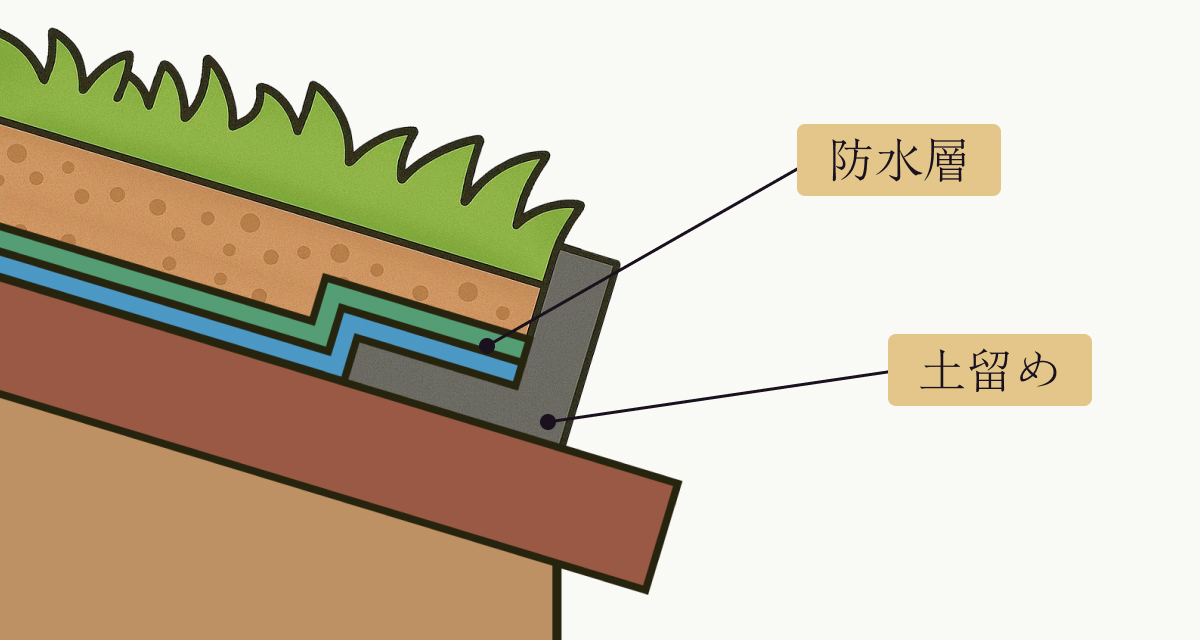

ポイント2:雨漏りを防ぐ「防水」と「土留め」

次に、建物を守るための生命線ともいえるのが、防水と土留めの技術です。

| 防水 | 雨漏りを防ぐためには、防水層を二重にし、その上に植物の根から防水層を守る「耐根シート」を敷くなど、念には念を入れた対策が大切です。また、落ち葉や土で排水口が詰まることも雨漏りの大きな原因になるため、定期的な点検と清掃も欠かせません。 |

|---|---|

| 土留め | 屋根の端で土がこぼれ落ちないようにせき止める「土留め」は、設置方法を誤ると下の防水層を傷つけてしまう恐れがあるため、特に専門的な技術が求められる部分です。安易なDIYは大きなリスクを伴います。 |

ポイント3:安全に楽しむための「土・植物・環境」

最後に、この庭を長く安全に楽しむためのポイントです。

| 土・植物 | 土は、水をしっかり保ちつつ、できるだけ軽いものを選ぶのが基本です。植物は、もしお手入れの手間を少しでも減らしたいのであれば、乾燥に強く手のかからないセダム類なども良いでしょう。もちろん、手間をかけることを楽しめるのであれば、芝生や好きな野菜に挑戦するのも素晴らしいことです。 |

|---|---|

| 安全 | 忘れがちなのが、屋根の上での安全対策です。特に小さなお子さんがいるご家庭では、屋根に手すりを設けたり、転落防止の措置を講じたりすることが必須です。 |

これらのポイントは、いずれも専門的な知識と技術が求められるものばかりです。

「もう一つの庭」を安心して楽しむためにも、信頼できる専門家と一緒に計画を進めることを強くおすすめします。

まとめ:「屋根の庭」で、暮らしはもっと豊かになる

ここまで、屋根緑化がもたらす本当の価値について、私たちの経験とともにお話ししてきました。

屋根緑化は、大学の研究でも裏付けられた「断熱効果」の一面と、収穫の喜びや自然と触れ合う「もう一つの庭」としての楽しさを併せ持っています。

そして、その庭づくりを心から楽しむためには、荷重や防水といった、専門家による確かな技術が支えとなります。

最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 屋根緑化の価値: 省エネ性能と、暮らしを豊かにする楽しみを両立できます。

- 科学的な裏付け: 夏の熱の侵入を大幅に抑える、確かな断熱効果があります。

- 庭としての魅力: 野菜や果物を育てる「屋根畑」として、暮らしを豊かにします。

- 成功の鍵: 安全性を第一に考えた、専門家による設計と施工が欠かせません。

私たち片山工務店は、京都の地で50年以上、「自然と共生する家づくり」を理念に、お客様の暮らしに寄り添ってきました。

屋根を「もう一つの庭」にすることは、単なる技術の提供ではなく、住む人の毎日を豊かにする素晴らしい時間をお届けすることだと考えています。

この記事を読んで、「自分の家でも挑戦してみたい」と少しでも心が動いたなら、ぜひその一歩を踏み出してみてください。

その「庭」が、あなたの暮らしを、想像以上に豊かなものにしてくれるはずです。

もしご興味があれば、私たちのモデルハウス「ブルーベリーハウス」で、実際の草屋根の心地よさを体感しに来ませんか。

確かな知恵で、あなたの「もう一つの庭」づくりをお手伝いできれば、これほど嬉しいことはありません。